2022年9月28日(水)更新 [臨時号]

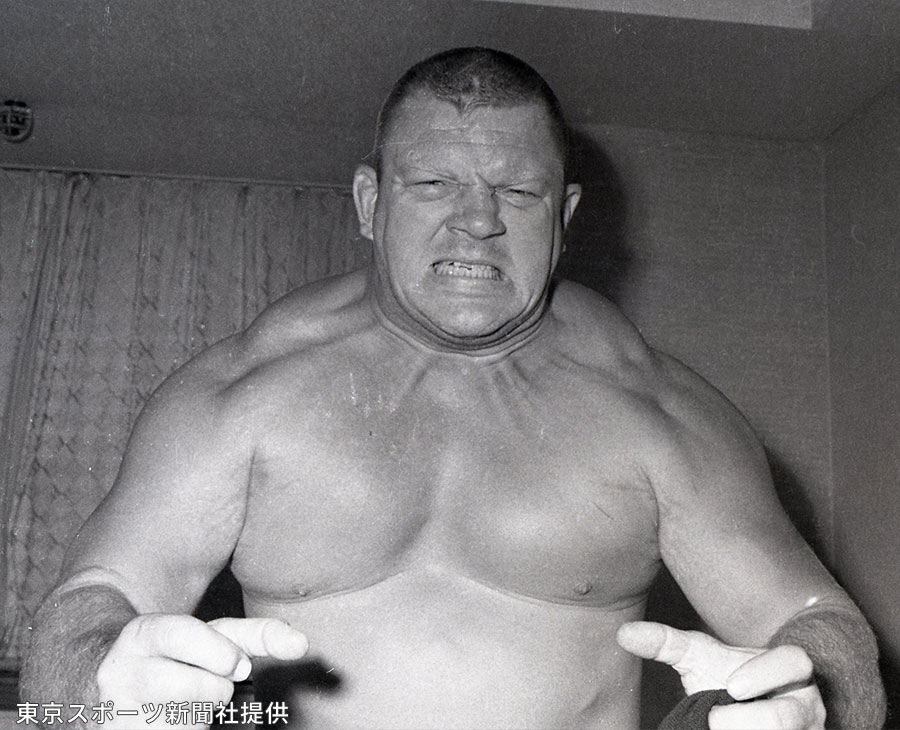

“生傷男”ディック・ザ・ブルーザー。殴る、蹴る、踏み潰す

ストリートファイトをリングに持ち込んだ無類のタフガイ

殴る、蹴る、踏み潰す――。ラフファイターに高度な技は必要ありません。“生傷男”ディック・ザ・ブルーザーにとって、リングはストリートの延長そのものでした。

MSG“出禁”の武勇伝

はちきれんばかりの大胸筋に、ポパイのような腕。2本の足は、まるで丸太。学生時代、フットボールで鍛え上げた鋼のような肉体は、それ自体が凶器でした。

しかも顔がコワモテです。ギョロリとした目玉でにらみつけられたら、誰だって震え上がってしまいます。前歯がほとんど欠けているのはストリートファイトの名残りだったのでしょう。

そんなブルーザーにとっては“出禁”も立派な武勇伝です。1957年11月、ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデン(MSG)でブルーザーはジェリー・グラハムをパートナーにして、善玉のアントニオ・ロッカ&エドワード・カーペンティア組と戦います。

ドロップキックなど華麗な空中殺法を得意とする善玉組に対し、悪党コンビはラフファイト一辺倒。次第に観客もエキサイトし、イスやビール瓶を投げ込みます。

観客は、ほとんど全員が善玉組の味方です。とりわけロッカは「MSGの帝王」の異名を取る人気者で、イタリア系(アルゼンチン人)ゆえ、ニューヨークを仕切るマフィアのジェノヴェーゼ一家やガンビーノ一家の構成員からも支持を得ていたといいます。

もちろん、そんなことを知らないブルーザーではありません。しかし、一度頭に血が上ると見境なく大立ち回りを演じてしまうのが、この人の特徴です。暴徒と化した観客を殴ったり投げ飛ばしたりして、MSGを追放されてしまうのです。客を呼べる半面、トラブルが絶えない。プロモーターからすれば、ありがたくもあり迷惑でもある存在――それがブルーザーでした。

初来日は65年11月、ブルーザーが36歳の時でした。24日、大阪府立体育館にて、力道山の死後、空位となっていたインターナショナル・ヘビー級王座をジャイアント馬場と争い、反則負けを2本とられ、タイトル奪取に失敗します。

“ブル・クラ”で一世風靡

その3日後の27日、東京・蔵前国技館で再度、馬場と戦いますが、1対1からの3本目は両者リングアウト。引き分けにより馬場が初防衛を果たしました。この試合でブルーザーは国技館の床板を蹴破り、それを凶器にして馬場を襲います。当時、栓抜きをタイツに隠したり、ビール瓶の栓を覆面にしのばせる、なんともセコいヒールが多い中、ブルーザーは自らが蹴破った床板を凶器に使ったのです。ヒールとしてのスケールの大きさは他の追随を許しません。必殺技のアトミックボムズ・アウェイにしたところで、要するにトップロープに駆け上がり、そこから飛び降りて、相手の胃袋あたりを踏み潰すという実に単純なもの。野球で言えば剛速球一本槍。それがブルーザーの魅力でした。

ブルーザーは計7回来日を果たしていますが、そのうち3回はクラッシャー・リソワスキーを伴ってのものでした。“ブル・クラ”と呼ばれるこのコンビは、一世を風靡しました。

ゴングが鳴れば、あとは、ただひたすら殴る、蹴る。踏み潰す――。先述したようにレスリングというよりもストリートファイトです。その仕事の早いこと、早いこと。「今日も目いっぱい暴れまわったぜ! よしビールだ!」。2人の間からは、そんな声が聞こえてきそうでした。

60年代から70年代にかけて、放送席には“臨時電話”などいろいろな機材が置かれていました。ブルーザーとクラッシャーは、それらを凶器として使うために放送席から強奪するのですが、まずは、それを阻止しようとする若手レスラーを蹴散らしにかかります。アナウンサーの徳光和夫さんが必死な形相で叫びます。「もう放送席は目茶苦茶です。全国のプロレスファンの皆様に最後までお伝えできるかどうかわかりません」。しかし、さすがは日本テレビ、中継が途絶えたことは一度もありませんでした。

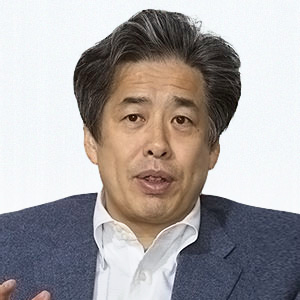

二宮清純