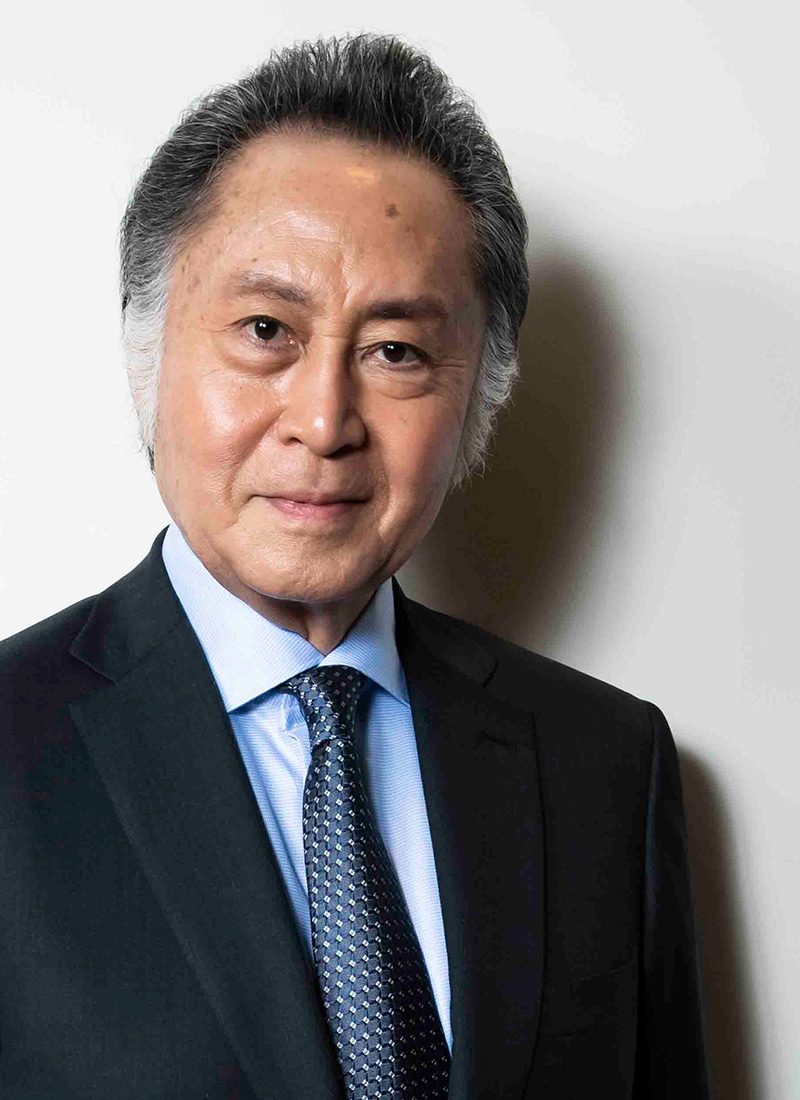

三屋清左衛門役

北大路欣也インタビュー

あのオリジナル時代劇が帰ってくる! 藤沢周平の傑作長篇小説を原作とした人気シリーズの最新第5作「三屋清左衛門残日録 陽のあたる道」が、いよいよ放送されます。隠居生活を送りながら、思いやりの心や奥ゆかしさを持つ、静かな英雄・清左衛門。彼と、彼を取り巻く仲間たちの物語が、鮮明かつリアルな「4K」映像で表現されます。

清左衛門を演じるのは、日本を代表する俳優・北大路欣也さん。撮影を終えたばかりの北大路さんに、清左衛門の魅力や、時代劇が現代社会に問いかけるもの、「4K」のメリットについて、たっぷり語っていただきました。

――時代劇ファン待望の新作。北大路さんご自身にとって、清左衛門はどのような存在ですか。

なかなか追いつけない、素晴らしい、懐の深い人物です。孫を可愛がりながら、日々を暮らす「ご隠居」の身であるにも関わらず、事あるごとに周りから相談を持ち掛けられる。私にとっての理想ですね。細かなところにも気を配り、臨機応変に対処していく。第1作から今回に至るまで、ずっと憧れる気持ちで挑戦してきました。

――憧れる気持ちというのは?

どんな小さいことでも大切に思う。だからこそ、どんな問題が起きても、臨機応変に対処できる。懐の深いところを尊敬しているんです。清左衛門は、物事に左右されず、悠然と構えている。育ってきた環境、付き合った友、上司からいろんなものを素直に吸収し、自分の宝として静かに持っている人だと思うんです。

――物語を通して象徴的に使われている「日残リテ昏(く)ルルニ未ダ遠シ」という台詞には、「太陽は傾いてきたけれど、暮れるにはまだ時間がある」、つまり、残りの人生をしっかり生きようという意味が込められているようですね。ご自身は、この言葉にどんな思いをお持ちですか。

若い頃からこの仕事を夢中になって続けてきました。前に向かって走りっぱなしでやってきて、ふっと気が付いたら78歳ですよ。「余生」という言葉とは程遠いけれど、この「残日録」という言葉は、意外と私の気分に合うんですよね。「未ダ遠シ」という言葉には、希望があるんだよね。「年取ったからって、ヘタってんじゃねェ!」って(笑)。78年、動き続けている心臓に思いを馳せました。「感謝しなきゃ」って。そんなことを、清左衛門という人はしぜんとわかっていたんじゃないかな。

――今作は、『三屋清左衛門残日録』と、同じく藤沢氏の短篇「闇討ち」を融合した構成となっています。北大路さんが考える藤沢周平作品の魅力とは。

もちろん、愛はあるし、ロマンもあるんだけど、……何て言うのかな、「普通のこと」をものすごく大切にされる人。人生だから、恨むこともある。感謝することもある。羨ましいって思うこともあるし。自分で自分の目を塞いじゃうこともある。そういうものを、うまく解きほぐしてくれる感じ。読んだ側が、「あ、自分にもこういう感情があるんだな」って気付ける作品。「あ、ここで感動できた」とかって。それがさらっと伝わってくるんですよ。清左衛門だけではなく、他の人物にも、そんな描写がいっぱいある。互いに呼応し合いながら、ドラマができている。藤沢先生は、本作を執筆なさった年齢に比して、多くの経験を重ねた方のように感じますよね。

――親友・佐伯熊太役の伊東四朗さんとの掛け合いも見事ですね。

伊東四朗さんとは、もう40年も前からいろんな作品で共演させていただいています。まあ、ものすごくご縁がある。台本に書かれていない、私と伊東さんにしかわからない空気を身体に感じながら演じています。

――コロナ禍のなか、撮影所での雰囲気はいかがでしたか。

まあね、これは……、人間が防げるものではないし、言ってみれば、「戦争が始まった」みたいなものです。「人間をどう守るのか」の真っ只(ただ)中で、それぞれの仕事をしている。世界じゅうが同じ環境。私はそういう意味で、一つになっている気がするんです。世界の人たちと同じ気持ちで、乗り切らなきゃいけない。そんな気持ちは全員にあると思います。スタッフは誰ひとり、代わりがいないんですよ。ある意味では、スタッフのほうが、私が想像する以上に神経を使われていたと思います。何事もなく仕事できたのは、もう、奇跡に近いことだと思います。

私が東映の京都撮影所で働かせてもらって65年。あらゆるスタッフの方々とご縁があるけれど、この頃は若い人たちがメインになって、現場を仕切っていらっしゃる。そんな姿を見ると、やっぱり嬉しいし、ワクワクしますね。

――北大路さんご自身は今回、役づくりの上でどのようなことを考えておられましたか。

清左衛門が生きていた時代は、きっと、コロナ禍の現代よりもっと凄かった。家を一歩出たら、まともに帰れるかわからない。そういう緊迫の時代を生きてきたんだよね。それを思えば、「こんなもので挫(くじ)けていられない」と思っていました。

――今作では、清左衛門の心理描写が特に丁寧に描かれています。北大路さんご自身が今回、印象を新たにしたことは?

心の中で筋道を通すことができている人だと思いました。だから、「隠居」の生活を送っていても、皆さんに呼び出され、相談され、仲間から尊敬される。周りの人間たちも含め、それぞれの事情があって、それぞれの思いがある。誰もが皆、100%幸せじゃないんですよ。でも、みんな「五分五分」じゃないですか。みんなが抱えているものですから。

私だって、本当は「隠居」の年齢ですからね。いやあ、隠居ができる人っていうのは凄い(笑)。私なんて一生、隠居なんてできないよ。うちの親父(俳優・市川右太衛門)を見ていても同じ。やっぱり、置かれている立場、職業によるんだと思います。絶えず動いていないといけない。スッと後ろに引いて広く見ることが、なかなかできない。親父も、前へ前へと突っ込んでいた。……でも、そういう親父のこともまた好きなんですけどね。

――俯瞰する清左衛門を演じ、ご自身を客観視されたのですね。

私もこの年齢になって思うことは、素晴らしい先人の方と、若い頃からお付き合いができたっていうこと。本当、「宝」ですね。だから、清左衛門に対しては思い入れが強いんです。この年齢ですから、いろんなものがよみがえってくるんですよ。たくさんの別れもあるでしょう。尊敬して大好きだった先輩がみんな去っちゃうんですから。寂しいですよね。同輩も去っていっちゃうし。すごく寂しい。京都の撮影所に入る時は、すごくワクワクして嬉しいんだけれど、いっぽうで思いが一挙にかえってくるんですよ。だから逆に寂しさも、そこにはある。

――ご自身が清左衛門に重ねる思いが、どれだけ強いのか教えてくださいました。

江戸時代って、今のように情報が溢れていないでしょ。魚屋さんなら、天秤棒を担いで朝から晩まで売りまくって、1日を過ごす。お城の中に籠る人もいれば、お屋敷で仕事し続ける人もいる。それぞれ孤独なんですよね。だから、なかには他人を陥れる精神を持った人がいたかも知れないけれど、みんな純粋だったと思います。我々よりもっともっと純粋だった。何にも助けてくれるものはないから、自分の五感を信じて生きていかなければいけない。寒かったら、自分で服を着て、暑かったら脱ぐ。おなかが減ったら自分で作るなり買うなりする。どこへ行くにも歩くわけでしょう。そんな世界で、これだけの秩序を守っていた人たちのことを、大尊敬してしまいます。

だから私は、時代劇が大好きなんですよ。(当時の人々は)私らよりむしろ進んでいるし、五感が発達していて、筋肉だって、「歩く、歩く」で大変だったと思う。そういう意味で、時代劇の主人公をやらせてもらえるのは、誇りに思う。江戸では、人と人との関係っていうのがとても大事だったと思います。本当の知恵を持った方々だったんだなあ、ということが、演じていてよくわかるんです。

――地上波で時代劇が姿を消すなか、「時代劇専門チャンネル」は10年にわたり「三屋清左衛門残日録」シリーズをはじめオリジナル時代劇の制作に取り組み続け、人気を博しています。時代劇の文化を継いでいく上で、今後あるべき姿とは。

私は戦後間もなくに生まれて、少年時代を過ごしました。何にもなかった。ちょっと想像してくださいよ。その頃から、たった70年余りで、今、この世界がある。もう、驚嘆に等しいと思うんですよ。「こんなに世の中って発達するのか!」って。ただ、地球の数億年にわたる歴史から比べれば、私なんか生まれてたった78年。私自身は決してその進歩に付いていけているとも思えない。だからこそ、もともと我々が生きていくために教わってきた「文法」を忘れないことが大切だと思います。

――その「文法」とは?

もう1回、静かに自分を見直して、日本人独特の文化というものを眺めてみる。世界の方々も認めてくれている文化があるわけですから。そういう「熱」というか、「愛情」というか、「思い」を、時代劇を通じて、少しでも表に出すことができればと思います。時代劇は(現代劇ではないぶん)、お客様が引いた視線で観てくださる。この「ちょっと引いて観てくださる」ところに、大きな幅がある気がするんです。そこに、私らの思いが伝わっていって、「なるほど、そういう考え方もあるのか!」「そういう接し方もあるのか」「いや、それは駄目よ」って思ってくれると思うんです。画面を通じて、お客様と対話ができると良いなと思っています。

――時代劇「だからこそ」、気持ちを移入できる余白がある、と。

それから小道具、衣装、スタッフの思い、俳優さん同士の関係……その深さを今、改めて感じています。幸せな現場です。それって、必ず「画(え)」に映るんです。空気になって出るんです。それが時代劇を支えてくれている。だから私も「頑張ろう」という気になるし、そんな現場って素晴らしい。時代劇を見る方々に忘れて欲しくない。

――今回は「4K」という、卓越した技術を駆使しています。

照明部さんに聞いたら、昔の照明技術にはない、新たな技術を持っていないと良さを出し切れないんだそうです。それを技師は絶えず考えていらっしゃる。陰影を作るのに、照明部は苦労しているそうです。いっぽう、カツラのように「隠さなければいけない部分」を隠し、見た人が違和感を覚えないようにするために、メイクアップの人も相当苦労しています。私なんかもう……、どう変えようもないけれど、ただ、見た感じで、「ああいった(鮮やかな)画面になるんだな」っていうのを、体感として覚えていっています。

――五感に訴えかける迫力が、時代劇の新たな魅力へと繋がる可能性を秘めています。

「4K」が後押ししてくれるんですね。鮮明で、リアルな映像で観てもらえることは、時代劇との距離がとても縮まる。そういう意味では「よみがえっている」んですね。時代が進歩するなかで、私がこうして仕事を続けられるのは、とても幸せだと思っています。今回、こうして新しいものに参加させてもらって、大きな喜びを感じています。

取材・文/加賀直樹

番組概要

- 番組名

- 三屋清左衛門残日録 陽のあたる道

(みつやせいざえもんざんじつろく ひのあたるみち) - 放送日時

- 2021年9月20日(月・祝)

19時~21時 TV初放送

【再放送】放送情報はこちら - 放送

チャンネル - 日本映画+時代劇 4K (436ch)

J:COMプレミアチャンネル (299ch)

©時代劇専門チャンネル/JCOM/時代劇パートナーズ 藤沢周平®