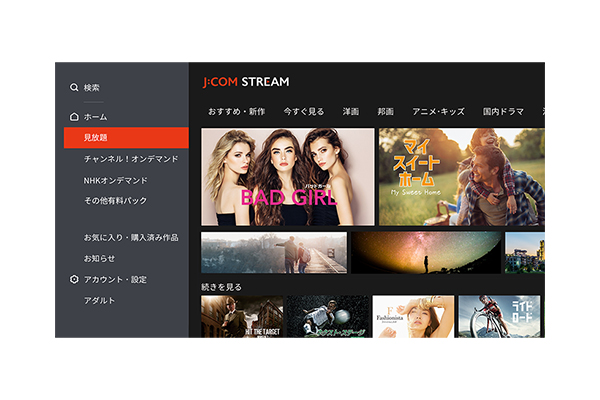

置鮎さんは“お母さん”的存在|『パリピ孔明』月見英子

――『パリピ孔明』では、孔明の助けを借りながらアーティストの夢を実現していく月見英子役を務められています。

本渡:あれは面白い作品ですよね……っていうか変ですよね。「なんだこのタイトル!」と思いながらマンガを開いた記憶があります(笑)。でも、いわゆる『出オチ』で終わっちゃう感じが全然なくて、読んでいくとすごく熱い物語が展開されて、ぐいぐい引き込まれていく。

英子の役作りに関しては、正直、今までで一、二を争うくらい難しかったと思っています。

――それはどうして?

本渡:英子って見た目がギャルっぽかったり、キラキラしてる部分もあるけど、じつは真逆な性格じゃないですか。最初っから、自分の命を投げ出そうとしているし、自己肯定感も低くて、オーナーや孔明の助けがないと全然成り立たない存在でもある。

これは私自身のクセなんですけど、ついつい熱がこもったしゃべり方をしてしまうことが多くて、それがキラキラしたキャラに聴こえてしまう。とくに「人の助けがいらなそう」な感じに聴こえると、現場のディレクションで早々に指摘されました。

本来、演じなければいけない英子は気だるくて、助けが必要でこれから自立しようとしているギャル。

そのとき、「そういえばいままで私は、自立したキャラが多かったんだな」と改めて気付かされました。

――性格とも少し違う、人間的な本質の部分がいままで演じてきたタイプとは違ったんですね。

本渡:「助けが必要そう」という部分はとくに苦労しました。

アフレコをしている期間、自分の中で「つまり、こういうことでしょ!」というところまで至れなくて、毎回現場に入るたびにああでもない、こうでもないと言いながら、あれよあれよと収録が10話とかになっていましたね。

――でも観ている側としては、じつは英子の「自信がなさげ」な感じは結構出ていたようにも思っていて。逆に歌になるとすごく気持ちが乗っかるのは観ながら思いました。

© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会

本渡:本当ですか? ありがとうございます。

もしかしたら、私が演じ方の正解を見つけられなかったのが、逆にいい効果になったのかな。あるいは、そのディレクションが私に自信を持たせないための策だったのかも。だとしたら孔明ばりの策略ですね(笑)。

――たしかに(笑)。アフレコ現場での思い出などはありますか?

本渡:アフレコ当時は分散収録だったんですが、それでもメインとなるキャストは基本的に同じタイミングで録っていました。そのなかで、私がリテイクばかりするのがおなじみだったんですけど、そういうときには孔明役の置鮎龍太郎さんが「大丈夫だよ」って言ってくれて、本当、お母さんみたいな存在でいてくれたんですよね(笑)。

かなりの先輩なのにそれを感じさせないというか、誰に対してもフラットで温かくて、穏やか。面白い話をしてくれるし、こちらの話も聞いてくれる。それがすごく居心地よくて、リテイク回数のわりに、現場がまったりとした空気だったのはきっと置鮎さんがいたからだと思います。

おかげで頑張れたし、ある意味、孔明と英子の関係にも近かったのかもしれない。

――アフレコも、置鮎さんに助けられながら収録していったんですね。

本渡:置鮎さんからしたら、支えようとは思っていないと思うんですけど、自然でいてくれる姿が私にとっては支えになったし、そのときの印象が強すぎて別の現場で置鮎さんに会うたびに私にとっては心強い存在になっていて。

「孔明がいるから大丈夫」って思ってしまうくらい。そう考えると、本当に英子と同じですね(笑)。

© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会

悩める人たちの物語だからこそ背中を押される|『パリピ孔明』月見英子

――思い出深いシーンや好きな場面はどこですか?

本渡:わりと最初のほうですけど、「あなたの軍師になりましょう」っていう孔明のセリフがある“三顧の礼”のシーンは印象に残っていますね。

そのときの置鮎さんのお芝居がすごく素敵だったので、しぜんと私の気持ちもぐっとお芝居に入る感じがして。事前にマンガを読んでいるときには、「こんなに濃ゆい孔明って、どんな声なんだろう」と思っていたんですけど、置鮎さんの声を聞いた瞬間に「これだったんだ!」って、もうど真ん中にハマった感じがしました。その後の孔明がふざけるシーンまで含めて一瞬で想像できた気がして、すごく記憶に残っているシーンですね。

あとは、もう全部のシーンが好きなんですけど、とくに好きなのは渋谷での戦い。

――「AZALEA」とのライブバトルのシーンですね……!あれは熱い。

本渡:めちゃくちゃいいシーンで、やばかったですよね。ななみんたちが仮面をみんなの前で外していくっていう。ステージの上で集まって泣くところとかしんどいし。

その前に、AZALEAの楽屋の話で「この間、新しい電子レンジ買っちゃった!」みたいなエピソードがあるんですけど、めっちゃリアルだなと思って。

「私も親に洗濯機買ったわ」と思って(笑)。私自身にも、そんなに遠くない職業だよなって思うと、苦しさが増してくる。

もう……好きですね。あのシーン。

――本渡さんが感じる『パリピ孔明』の魅力をお聞きできますか?

本渡:一言では難しいんですけど、タイトルとは裏腹に「元気をゴリゴリに押し付けてくる作品ではない」ということですよね。全体として見れば元気な作品だとは思うんですが、よく見ていくと登場人物のみんな、背負っているものがある。それを人に見せるわけではなくて、それぞれ心の中にモノローグがある。

――たしかに、みんな表には出さない悩みや思いがありますね。

本渡:悩みを抱えているからこそ、その人たちの頑張りは輝くし、それが素晴らしい歌と音楽になってみんなの背中を押してくれる。これって現実でも同じことだと思うんです。一見キラキラしているように見えても誰もが悩みを抱えているし、それでも前向きでいる人の気持ちが、誰かの背中を押すんじゃないかと思います。

© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会

――そう考える人が増えたら、いまよりもうちょっと優しい世界になりそうです。英子は、本渡さんにとってどんな存在ですか?

本渡:自分のクセを知るきっかけにもなった、「私に、私を教えてくれた存在」です。悩んで悩んで、アフレコじゃない時間もずっと考えて英子に向き合ってきた時間は、同時に自分に向き合っている時間だったようにも思うんです。

だから、そういう意味では「私と鏡合わせの存在なのかな」という気がしています。

いまだに英子の演じ方は「どうすればいいか」なんて答えは持っていないけど、もし仕事で「また英子の声をお願いします」と言われたら、全然バッチリ自分ができるようにしている気持ちもある。なんか不思議な感覚だなと思います。