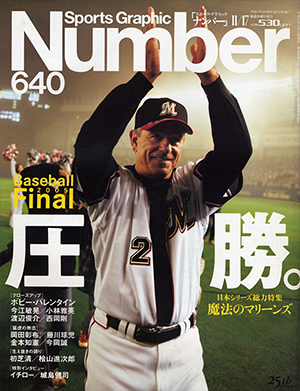

創刊40周年を迎えるスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』のバックナンバーから、

球団ごとの名試合、名シーンを書き綴った記事を復刻。2020年シーズンはどんな名勝負がみられるのか。

2011年ソフトバンク 日本一

秋山幸二 「寡黙な男の大いなる決断。」

text by Osamu Nagatani

今年7月のオールスター期間中、秋山幸二は、落合博満と食事をともにする機会があった。その席上、秋山の話を聞いた落合は、こう驚いたという。

「お前、そこまで細かく指示してるのか。オレは、投手のことなんて任せっきり。明日の先発だってわからん時がある」

秋山には「静かな監督」というイメージがつきまとう。本人も「オレは何もしないもの。見ていて、いい選手を使うだけだから。余分なことはしない」と言う。だが、実際には、選手個々を細かく把握し、たとえば中継ぎ投手の起用法についても、普段からコーチに細かい指示を出してきた。

何もしないふり、昼行灯を決め込んで、世間からの風当たりを微妙に避けながら、チームを変えていく。それが、王貞治の後を受けて指揮官の座についてからの3年間、秋山がやってきたことだった。

09年の監督就任当時、戦力は磐石ではなかった。王監督時代を支えてきたベテランに力の衰えが目立ち、若手の底上げが必要になっていたのだ。「勝利と育成」という異なる命題を同時に実現しなければいけない過渡期。困難な状況をつきつけられた秋山は、次々とチームの改造に着手していった。

攻撃面では、川﨑宗則、本多雄一、松田宣浩ら走れる戦力を重用。有望な若手投手には、自分が現役時代にハングリー精神を養った海外武者修行を経験させた。そして小久保裕紀、松中信彦という2人の功労者も決して特別扱いせず、「この世界で生き残りたかったら、結果を残しなさい」と見守った。そして1カ月待って成績が悪ければ、容赦なくスタメンから外す。「結果が出てないんだから、仕方ないじゃん」と、平然と語る凄さがあった。移籍組の多村仁志や内川聖一に対しても同じ姿勢で臨み、彼らが故障などで欠場を余儀なくされると、「休みたいなら、いくらでも休んでいい」とばかりに、福田秀平や明石健志ら若手野手を抜擢し、その穴を埋めた。内川は「自分がいなくても機能するチームに恐ろしさを感じた」という。若手とベテランを区別なく競わすことで活性化を促し、チームは着実にその強さを増してきた。

そして2011年秋。11球団に勝ち越し、2位に17・5ゲームの大差をつけるという圧倒的な成績を挙げ、監督として初めて日本シリーズの舞台に乗り込んできたのである。

「勝って当たり前と言われて勝つというのは、本当にしんどい。これだけ勝ってきたのだから、別に動く必要はない。普段通り戦うだけ」

決戦直前、そう語った秋山は、第1、2戦、そして第6、7戦の先発は、和田毅、杉内俊哉の左腕2本柱で行く、そして打順も普段通りで臨むと、心に決めていた。

ところが、本拠地・福岡でまさかの2連敗を喫する。同点で迎えた延長10回に守護神・馬原孝浩が打たれて1-2で負けるという、同じパターンの敗戦だった。

名古屋に向かう飛行機の中で、秋山の脳裏に浮かんだのは、選手として出場し、ホークスが福岡への本拠地移転後初の日本一に輝いた99年のシリーズだった。王監督はこのシリーズ、主将の秋山を、シーズンの成績が今ひとつだったにもかかわらず、1番打者として起用し続けた。秋山はこれに応えて2本塁打を放ち、ナゴヤドームのフェンスに駆け上がって打球を好捕するなど奮闘し、チームを牽引。37歳で史上最年長MVPを獲得している。

機内でそんな思いを巡らせていた秋山は、ある決断を下した。

「このチームの精神的支柱は、急成長した松田でも、移籍してきた内川でもない。やはり、主将の小久保だ。小久保を4番に据えよう」

そして、移動日のナゴヤドーム。40歳の主将に、こう告げた。

「明日は4番を頼む」

気持ちを高めるためには、試合前日に言っておいたほうがいい。そう考えて行なった、寡黙な男が滅多にしない事前通告だった。